根据最新全球流行病学调查显示,结直肠癌的发病率和死亡率均居全球前三位,但其早期症状并不典型,往往仅表现为排便习惯和粪便性状的改变,容易忽视,可以说是名副其实的“隐形杀手”。结直肠癌的发生与环境、不健康的饮食习惯、遗传等因素相关,其中结直肠腺瘤性息肉是结直肠癌最主要的癌前疾病。

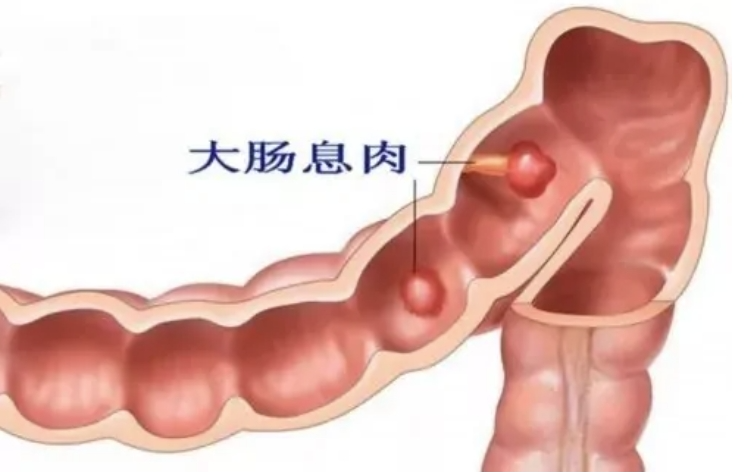

大肠息肉泛指肠黏膜表面向肠腔突出的隆起性病变,其发病率高,病理类型大多为腺瘤性息肉,癌变机会大,而且随着年龄的增长癌变机率逐渐增高,因此,从这种意义上讲,大肠息肉是肠癌的“前传”。因此尽早发现肠息肉并采取有效治疗措施,才可能将肠癌扼杀在摇篮里,现在就让我们一起来了解下肠息肉的“前世今生”。

肠息肉的病因及危险因素有哪些?

1.慢性炎症刺激:溃疡性结肠炎、克罗恩病、血吸虫等疾病,以及便秘等

不良排便习惯会导致肠黏膜长期受炎症刺激而形成炎性息肉。

2.遗传因素:肠息肉有明显的家族遗传性,当家族成员出现腺瘤性息肉时,其他成员也应该警惕,腺瘤检出率明显升高。

3.年龄:肠息肉的发病率随年龄增大而增高,好发年龄多为中老年,其中男性发病率高于女性。

4.饮食习惯:有吸烟,饮酒,高脂肪、高蛋白摄入,低纤维饮食等不良生活习惯的人,其肠息肉的发病率明显增高。

5.其他:有高脂血症、肥胖、糖尿病等疾病时易并患肠息肉;钙、维生素D、叶酸的缺乏也是罹患肠息肉的危险因素。

肠息肉有哪些临床症状?

大肠息肉临床上常无症状,少部分患者也可出现一些轻微及不典型的消化道症状,如腹胀、腹泻、便秘等,也有病人表现为排便习惯的改变,如便血,腹泻,便秘,大便形状的改变。

肠息肉到肠癌距离有多远?

在大肠息肉中,有些是非肿瘤性息肉,如炎症性息肉、增生性息肉、错构瘤性息肉,这些息肉癌变率并不高。与之相对应的息肉叫做肿瘤性息肉,最常见的就是腺瘤性息肉,这些息肉与大肠癌的发生关系是十分密切的,它的癌变率为2.9%-9.4%,进展成恶性肿瘤的风险是其他类型息肉的2.9倍,50%-70%的肠癌都来源于此。另外,腺瘤性息肉体积愈大,癌变机会越高。看到这里,你是不是更担心起自己的肠息肉了?别慌,肠息肉的癌变并不是在一朝一夕内就完成的,而是经历了“正常黏膜→黏膜上皮增生→腺瘤性息肉→重度不典型增生→结直肠癌”这个过程,需要10-15年的演变。这个时间为预防结直肠癌提供了宝贵的机会。

哪些人群应该进行肠镜筛查?

目前全结肠镜及通过结肠镜下活组织病理学检查仍是肠息肉诊断的金标准。对于以下高危人群,我们建议行全结肠镜检查。年龄≥50岁,具有以下一项者可视为高危患者:①免疫法粪便隐血试验阳性;②一级亲属有大肠癌病史;③本人有肠道腺瘤史或癌症史;④同时具有以下两项及两项以上者:慢性便秘、慢性腹泻、粘液血便、慢性阑尾炎或阑尾切除史、慢性胆囊炎或胆囊切除史、长期精神压抑。检查发现的所有息肉样病变予取活检行病理诊断,根据诊断结果及时行相应治疗。

肠息肉应该怎么预防?

日常生活要有规律,养成良好的生活习惯,保持良好心态,劳逸结合,合理运动,保持合适的体重。饮食避免咸而辣的食物,不吃过热、过冷、刺激性的食物,多吃蔬菜水果,不吸烟酗酒。积极治疗溃疡性结肠炎、克罗恩病等原发病。出现腹痛、腹泻、便秘症状,久治不愈时及时去正规医院就诊。具有家族肿瘤史和遗传倾向者应积极筛查,早发现早治疗。家族性息肉病患者应从青少年时期开始检查。

(普病中心 周莹乔 供稿)